俵屋吉富

俵屋吉富の『

五山の三笠 送り火』は

送り火当日までの季節限定品です。

内容がしゃれていて、あんこだけではなく、

大文字(黒粒餡・餅入り)

左大文字(マーマレード入り)

船形・

妙法(黒粒餡・レーズン入り)

鳥居形(白粒餡・餅入り)

となっていて楽しいです。

絵的にはさらに幻想的な干菓子の『

送り火』もあります。

高島屋の通販サイトで

俵屋吉富をチェックしてみましょう。

》 》 俵屋吉富の和菓子を見てみる

このページをシェアする

》 》 俵屋吉富の和菓子を見てみる

このページをシェアする

https://bigkarasu.com/tawarayayoshitomi.html俵屋吉富の送り火

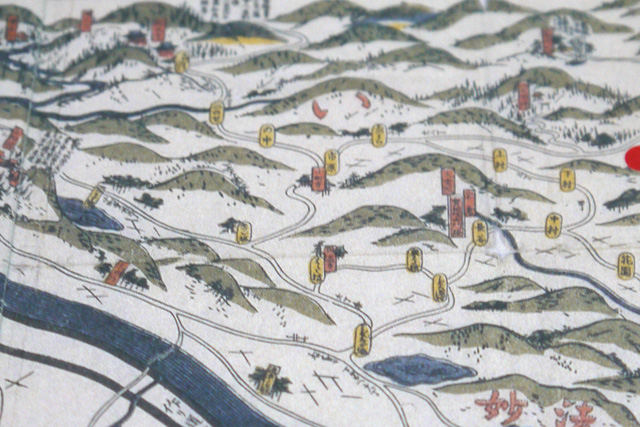

丹波大文字の送り火

丹波大文字の送り火は1952年から行われている

送り火です。

夏の終わりの

福知山の風物詩として50年以上の歴史があります。

日程は

五山送り火と同じ

8月16日。午後8時点火。

火が灯るのは福知山市街地の至るところからよく見える姫髪山(標高406m)。

もみじで有名な長安寺の裏山にあたります。

(上の写真:両丹日日新聞より)

姫髪山を見るとかなり高い位置に大の字形があり、普段の昼間でも美しい光景だと思います。

長安寺の参道から見た姫髪山。

土師川の鉄橋から見る丹波大文字。

福知山城の本丸から見る丹波大文字。

市役所そばの伯耆丸公園から見る丹波大文字。

このページをシェアする

https://bigkarasu.com/tanbadaimonji.html丹波大文字の送り火

大正初期まで点火されていた「竿に鈴」の送り火はその場所さえわからなくなってしまいました。

明治24年の日出新聞では一乗寺。

明治31年の日出新聞では静原。

田中緑紅氏の記述では西山松尾山。

西陣から西の方向に見えたという回顧談もあるので、西山松尾山の確率が高いでしょうか。

このページをシェアする

https://bigkarasu.com/saonisuzu.html竿に鈴の送り火

明治20年8月16日の日出新聞には市原の「い」の字の送り火のことが書かれています。

「愛宕郡市原村のいの字も点火」と。

いの字の送り火の地区は現在の京都市左京区静市の市原町。

(烏丸経済新聞より)

この地の市原山(現在の向山)にいの字が浮かび上がり、三条大橋あたりからも見えたのです。

標高426mの向山の山腹300m付近。

今でも歌い継がれるご詠歌があります。

『人も知る市原山のいの字こそ

大師の筆は今に残れり』

市原ではその年に家族の亡くなった家がいの字点火の奉仕をすることになっていて、負担が重くしんどかったので、続かなかったのだといわれています。

明治30年代ごろに途絶えたようです。

向山には火床の石積みがいまでもあるそうです。(わたしは未確認です)

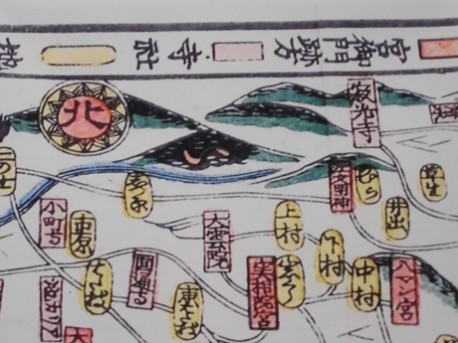

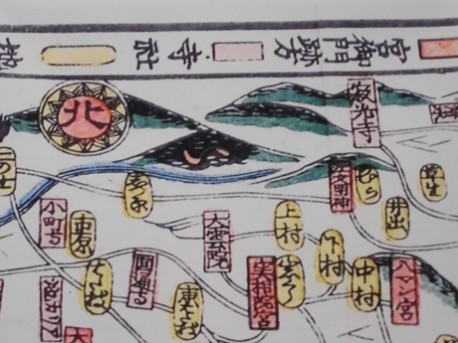

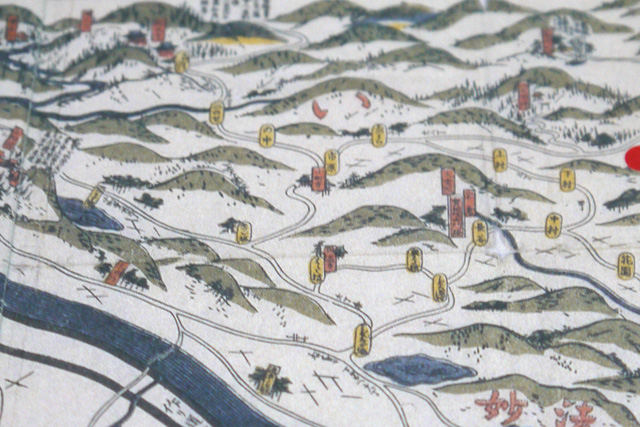

江戸時代の地図にもちゃんと記載されていました。

2019年に新しいニュースがありました。

京都精華大の小椋純一教授が明治時代の「い」の字の他に、もう少し低い場所に「い」の字の跡を発見しました。

これは江戸時代中期ごろまで使われた古い「い」の字形で、その後、京都の街からも見えやすいように高度のある300m付近に作り直したのではないかということです。

小椋教授によると「元の低い場所のほうが地元の人々にとっては見やすいし、管理もしやすいのだが、町なかの人たちが眺めやすいように高い位置に移したのだろう」と。

送り火の観光化の流れは江戸時代からあったといえそうです。

このページをシェアする

https://bigkarasu.com/inoji.html市原の「い」の字の送り火

4月下旬に法の字を見ると、三ッ葉ツツジに彩られてとても綺麗でした。

このページをシェアする

https://bigkarasu.com/post-54.html春の「法」の字

大文字山は京都市民にとってポピュラーなハイキングコースです。

山道はいろいろなところへつながっているので、

大文字山の「大」のところへ行くのにもいろいろなコースがあります。

南禅寺や日向大神宮から、若王子神社から、山科の毘沙門堂からなどから山に入る方も多いでしょう。

一番シンプルで近いのは銀閣寺門前を通るコースです。

道順もカンタン。

35.027905434,135.7995235

銀閣寺道から銀閣寺橋を渡り、銀閣寺を目指して歩いてきて、銀閣寺にぶつかったら左折、次に八神社にぶつかったら右折。

後は道なりに歩けば「大文字山入り口」の標識があります。

山道は階段や石段が整備されて歩きやすいです。

でも、勾配はかなりあります。

ここを夜に登る保存会のみなさんはたいへんだろうなあと思います。

20分〜30分登れば大文字の中心部へ到着できます。

もう一息がんばれば大のてっぺんからの眺望が堪能できます。

吉田山がだいぶん下にあります。標高の差は歴然。

このページをシェアする

https://bigkarasu.com/post-41.html大文字山登山(銀閣寺から)

左大文字の火床に行くにはいくつかの登山道があります。

8月の終わりに、昔の記憶を頼りに裏側の山から登ってみました。

鷲峯~鷹峯を結ぶ尾根道を通って大文字山の頂上を経由するかんじです。

だいたいはこのようなわかりやすい道なのですが、

行けども行けどもクモの巣だらけでしばらく人が歩いていない様子です。

虫にやられた木がときどき倒れていたりします。ポツポツと無数の穴が開いています。

ただひとつの案内板は割れて下を向いていて、どっちに行ってよいやらわかりません。

逆に木がまばらすぎて、どれが道なのかわかりにくいところも・・・。

分岐も多く、案内もほとんどないので、初めての方はきっと迷子になると思いますので、ルート説明は省きます。

大文字山頂を経由して火床に着きました。

風がびゅーびゅーと吹いていてさわやかです。

いままでに五山全てに登ったことがありますが、ここは市街がギリギリまで迫っているので、一番迫力があるように思います。

(大文字はもっと標高が高くまた素晴らしいですが、森がワンクッションあって街、という感じですね。)

火床は堅牢に造られていて、背が高く威厳があります。

造るのは想像もつかないほど大変だったと思われます。

どこまでも西大路通が見えます。

西大路通にさえ出れば、遥か遠くからでも送り火が見えるということですね。

京都タワーも。

東山の大文字もよく見えます。

妙法も斜めですが見えますね。

金閣寺の屋根が見えるのも得した気分です。

なお、火床から下へ続く道は送り火関係者の道であり、私有地でもあるので、普段は施錠されています。

また山頂に登って、来た道を帰ることになります。

※ 送り火保存会に団体で事前申込みすれば、ゲートを開けて最短距離で火床へ登らせてもらえるとのことです。

このページをシェアする

https://bigkarasu.com/post-49.html左大文字 登山

銀閣寺から登るポピュラーなルートに比べるとだいぶんマイナーなルートです。

まずは法然院さんにお参り♪

ゆっくりしていたら4時になって閉まってしまいました(汗

少し遅いですがこれから登ります。

法然院の山門の南側に墓地があります。

墓地の大きな供養塔の左側が登山口です。

法然院の鐘が殷々と響いています。

1カ所分かれ道がありますが、ちゃんと標識が立っているのでだいじょうぶでしょう。

なんとなく、一直線に火床に向かっているような比較的急勾配の山道が多いです。

「かぶとむしの森」を過ぎたら「大」が見えます。

もう少しです。

このあたりからは五山すべてが見えます!

「大」の左側のハネの下に到着!

あとは背後に景色の広がる中を気持ちよく登っていきます。

「大」の中心に到着。夕日がまぶしいです。

真冬の夕暮れ前ですが、たくさんの人がおられます。

(2011.2.13)

このページをシェアする

https://bigkarasu.com/post-52.html大文字山登山(法然院から)

京都で雪が降ると現れるのがこの「

白大文字」

底冷えの京都にふさわしい寒〜い景色のひとつです。

鴨川三角州から。

平らになっていたり、階段になっている大の字の部分に雪が積もるので、白い字が浮き上がります。

京都ホテルオークラ

京都ホテルオークラからも見えます。

白K文字ですが。

このページをシェアする

https://bigkarasu.com/shirodaimonji.html白大文字

末富

末富さんの懐中善哉『

京五山』です。

暑いときに熱いものを食べる京の

暑気払い。

なのでお椀に割りいれて熱いお湯をそそいでいただきます。

送り火の日に家族でいただくのにもぴったりですね。

末富のお店やタカシマヤで8月16日まで購入できます。

5個入り 3150円

タカシマヤのお取り寄せをチェック!>>

タカシマヤ 京都スタイル

このページをシェアする

タカシマヤ 京都スタイル

このページをシェアする

https://bigkarasu.com/suetomi.html末富の京五山

俵屋吉富の『五山の三笠 送り火』は送り火当日までの季節限定品です。

俵屋吉富の『五山の三笠 送り火』は送り火当日までの季節限定品です。

![]() 極上ディナー+最上階から素晴らしい送り火鑑賞!そのまま渋滞知らずで優雅に宿泊。

極上ディナー+最上階から素晴らしい送り火鑑賞!そのまま渋滞知らずで優雅に宿泊。![]() 》 》 五山の送り火が見えるホテル 宿泊予約♪

》 》 五山の送り火が見えるホテル 宿泊予約♪

末富さんの懐中善哉『京五山』です。

末富さんの懐中善哉『京五山』です。